さくらんぼーです。

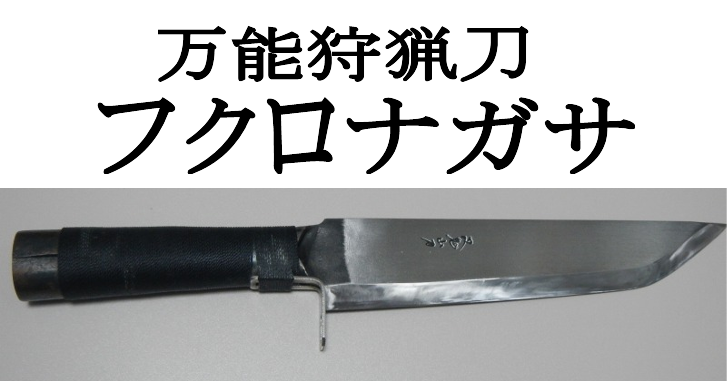

罠にかかったイノシシ・シカを仕留めるために大きいナイフが必要だと、罠猟をする気マンマンだったころに調べてて見つけたナイフがこれ。

剣鉈フクロナガサ

マタギ発祥の地である秋田の西根打刃物製作所で作られたナガサ(山刀)で、「叉鬼山刀」(マタギナガサ)として商標登録されております。

「叉鬼山刀」(マタギナガサ)の中でも、柄の部分が木でできている「木の柄ナガサ」と、刃の部分の鋼材と一体で柄ができている「フクロナガサ」(袋ナガサ)の二つに分類され、僕の買ったのはフクロナガサ。

このフクロナガサは、熊の狩猟を行うマタギの意見を反映しながら改良を加えた結果、現在の形になったようです。

刃の部分と一枚物の鋼材できた柄は、その鋼材を筒状に丸めているため中空になっています。

この穴に木の棒を突っ込んで横の穴に釘を打って固定すれば、持ち手が長くなり獲物との距離をあけたまま仕留めることができるため比較的安全に仕留められるようになります。

また、水に強い秋田杉を用いて作った鞘は、まな板として使用可能。

調べていくとこのような説明も

究極のサバイバルナイフ

「山で迷っても、ナガサが1本あれば生きのびることができるのしゃ…」と、あるマタギのシカリ(統率者)が話してくれたことがある。生来のハンターであり、アウトドアのスペシャリストのマタギにとって、叉鬼山刀は必需品というよりも、命の次に大切な道具である。

ナガサが1本あれば、彼等はマタギ小屋(猟に使うシェルター)を作ることができる。枝を払う時は鉈の代用にもなる。ブッシュナイフのように薮を切り払うときにも使用するし、包丁代わりにナガサで山菜や岩魚も調理する。さらに、天然杉で作られた鞘は、まな板の代用にもなる。もちろん、ナガサは生粋の狩猟刀である。クマやシカ、兎などのどんな獲物でも、彼等はナガサ一本で楽々と解体する。緊急の際は、ナガサをハーケンがわりに岩に突き刺し、崖さえも登る。また、「熊に襲われたときに、ナガサを使ってどの様に戦うかは、先輩のマタギから後輩に伝えられている」そうだ。万能刀、そして究極のサバイバルナイフ─それが叉鬼山刀である。

叉鬼山刀と幻の鋼材

叉鬼山刀の鋼材は、日本刀の素材としても有名な島根県の安来鋼である。それも終戦前までに製造された鋼(はがね)をストックし、叉鬼山刀だけのために使用している。今でも日立金属はヤスキハガネを製造しているが、戦前のヤスキハガネとは全く別ものである。他社がこの鋼を手に入れることは、もはや不可能である。

その鋼に中軟鉄を鍛接している。ヤスキ鋼と中軟鉄を合わせ、何度も熱して打ちたたくことにより不純物を取り除き、純粋な鋼に鍛え上げていく。また、焼入れには、ある植物から抽出したエキスの入った、秘伝の油が使われている。

故西根稔氏の経験と勘に裏うちされた技術と、彼の天性によって、叉鬼山刀には作り上げられている。また、叉鬼山刀には、先達から引き継いだ日本刀の「裏打ち」の技と伝統が、今もなお生きている。

有限会社アウトバックのHPより抜粋

戦前の希少な鋼を使っているとのこと、おお~

希少だから優れた鋼材であるとは言い切れないとは思いますが、なにか心がくすぐられることがたくさん書かれています。ただ結構お高く(8寸(刃渡り約24cm)の物で2万5千円くらい)、買ったものの重くて使えないという失敗をしたくないので買わずにいました。

剣鉈フクロナガサ購入 長さは8寸で

ある日、神戸をブラブラしてて目に入ったミリタリーショップ「ikariya(イカリヤ)元町店」、入ってみると多くのナイフが陳列されておりその中に「フクロナガサ」が!

店員さんにお願いして8寸のフクロナガサを持たせて貰うと

「軽!」

このフクロナガサより短いナタを持っていますが、それよりも軽く感じます。

おそらくバランスが良いからなのでしょう、柄の部分も鋼材で作っているので重心が柄に近くなってため刃先の重さを感じにくくなっている考えます。

これだったら全然問題なく使えるし、少し安めの値段設定だったということもあり、即決で購入しました。

次のページがカスタマイズです。

チワ~ !

ヒートンもいいけどねぇ、時間がかかるから儂はコッターピンをお薦めするよ。

ニードルペンチで後ろをへの字に曲げておけば

引っ張ればすぐ取れるし装着時も簡単。

ナガサのハンドルに柄の軸を挿し込んでナガサの柄の穴と木の柄の穴を並べてコッターピンを挿入し、ニードルペンチでコッターピンが穴からハミ出て余ってる部分ををへの字に曲げておけば何時でもきっちりと留まる。

止め刺し後はそれをただ抜けばナガサと柄が直ぐに分解できる仕組み。丈夫で細い紐をコッターピンのU-字部分を結び、木の棒の穴の近くに結んでおけばいい。木の棒の穴の近くに少し溝を切って作って紐をその溝に巻きつけて結ぶ。その上に接着剤なり、エポキシ樹脂を塗っておけばコッターピンはどこかに無くなることもない。

所で昔、ヒートンを使うっていうのを考え出してみんなに教えたのもこの儂の発案だよ。

またぎさん

コメントありがとうございます。

コッターピンってやりかたもあるんですね!

またぎさんはいろいろ工夫されてそうなので、他にも工夫されていることがあれば教えて欲しいです。

フクロナガサ、いいですねぇ。

狩猟も山歩きもしないのですが、欲しくなりました。

槍にもなる機能性が素晴らしい。

買っても部屋に飾るだけになるのも勿体無いので、購入は断念しますけどね。

あと、指を保護する工夫も良いですね。

ぶらっけさん

コメントありがとうございます。

いゃあ、そもそも西根さんのフクロナガサは初めから良く出来てるから何も足すことは無いよ、君がやってるテープ巻だけでいいんじゃないかい?

まぁ儂があえて言うなら鞘は既製のものが良いってとこかな? その理由はね? 使ってたら分かるんだけど、時々よ? 使ってて刃物の刃先が曲がったり、歪んだりすることがあるんだよね? その時に木製の鞘に入れておいてそのまま山に登ってたり車の中でコトコトさせとくとよ? その曲ってたところが自然と鞘の中で当たる訳さぁ?

でよ? その振動と当たり方でいつの間にか刃が元の通りに戻るんだよな? 結局の所よ、完全自動歪み直しをしてくる訳さ? もう何度も儂のナガサは刃線が歪んだり切り刃がかなり当たって横S字状に捲くれ曲がっちまったことがあったんだけどもよ? まぁ、これじゃあしょうがないからそのまんま杉の木の鞘に突っ込んで、てくてく、そのまま山から降りたんだよな? そして車の中に入れて、そーだなぁ~? 1週間位そのまんま忘れてたんだよね? で、あっ!そうだ?! 刃の修理しないとなって気づいてよ? 車内に忘れてた鞘からナガサ取る出すたらよ? 何と! 誰かが勝手に新品交換してくれたんじゃないかと思うくらい真っ直ぐになっとったさぁ!? もう自分でもよ? もうこれ見てビックリしてよ? ど~ゆ~事なのこれ? みたいな?

よく考えたらよ? 身体について歩いていたから鞘の中でカタコトカタコトぶつかっててしかも車の中の温度と車の振動で儂のナガサは自動的に修理されてしまってたんだよなぁ?

杉の鞘の微妙な隙間? そしてもしその音がよ気に食わないんだったらよ? 割り箸を短く切ったカケラをよ? 下の穴から突っ込んで刃の峰側で押さえればそのうるさいカタコトカタコトの音よ? 消えるんだべさぁ!? 笑

いゃあ、しっかし 摩訶不思議な山刀だよ? 西根さんのとこのフクロナガサってつーのは、

良く出来てるよ、一生もんださぁなぁ !? 笑

またぎさん

いや~、鋼と鉄でできた刃物の曲がりが木製鞘とのカタコトで直るのは信じがたいですよ。

ただ過去に何度か直っているので何かしら要因があったんでしょうね。

そしてコメントいただいて、自作した鞘の弱点に気付きました。

作った鞘は刃にピッチリしているんで、フクロナガサが曲がった時は鞘に納めることすらできないということです。

ラフな使い方をする長めのナイフは山で曲げてしまう可能性が高いので、あえてガタつくように西根さんは作ってるかもしれませんね。

まぁ、外の気温と車内の気温の変化も関係するからのぉ、気温に変化による軟鉄と鋼の膨張率とかもあんかんなぁ~ ある刃付け師とかも、歪み直しののし棒に入れる前にドライヤーで熱してその時点で曲がりが直るかとか確認する人もおっからのぉ…

まぁ、その曲がつてた状態見てたら分かるっけど、あれだけ捲れた刃先と右左とうねった刃線が真っ直ぐに戻る事を見たら誰でもビックリすんだべなぁ…

鬼又山刀は魔の刀だよ、一生モンだべなぁ

またぎさん

信じられないような職人技があったりしますんで、なにかしら技が込められいるかもしれませんね。

僕のフクロナガサはまだまだ使い込んでませんが、大事に使っていこうと思います。

こんにちは

私もエアーと装薬両方で猟を楽しんでいます。

止め刺しにも使えるナガサは携帯に便利ですね。こちらの記事で思ったのですが、携帯する「ネジ」は普通の木ネジでは必要な時にドライバーがないと締められません。

…なので備えておくのは「ヒートン」にしておくと良いです。工具が無くても手で締められます。

(同様に、日常止め刺しに使う槍は穴あきの棒と蝶ネジボルトで運用しています)

以上参考になりましたら幸いです。

クマのはがたさん

コメントありがとうございます。

「あれ?ヒートンに変えていたはずだけど・・・」

と、今フクロナガサの空洞部分を確認しました。

木ネジですね・・・

ずっと前にヒートンにしようと思って家を探したのですが、

ちょうどいい直径の物がなかったところまでは覚えています。

そして、いつしか僕の記憶では、変更は完了したことになっていたようですね。

思い出すきっかけになりました。気付きとなるご指摘ありがとうございます。

近いうちに記事の修正もしないとダメですね。