目次

ハンドポンプの構造と動き

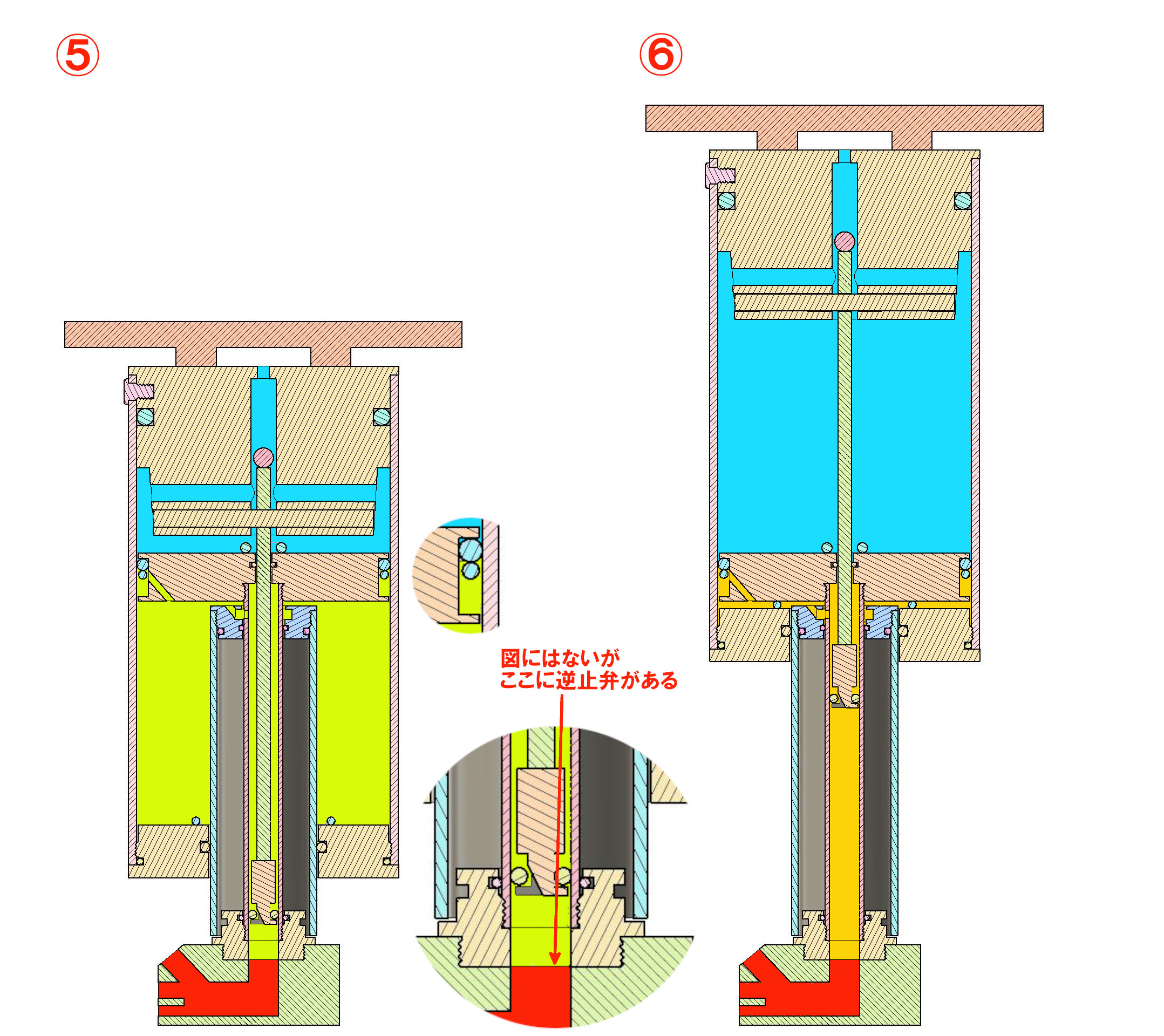

パーツリストだけでは分からなかったことが、今回分解することでおよその構造が分かったのでイラストで説明します。

なお分解できなかったベースの部分は省略しています。

ハンドポンプの構造

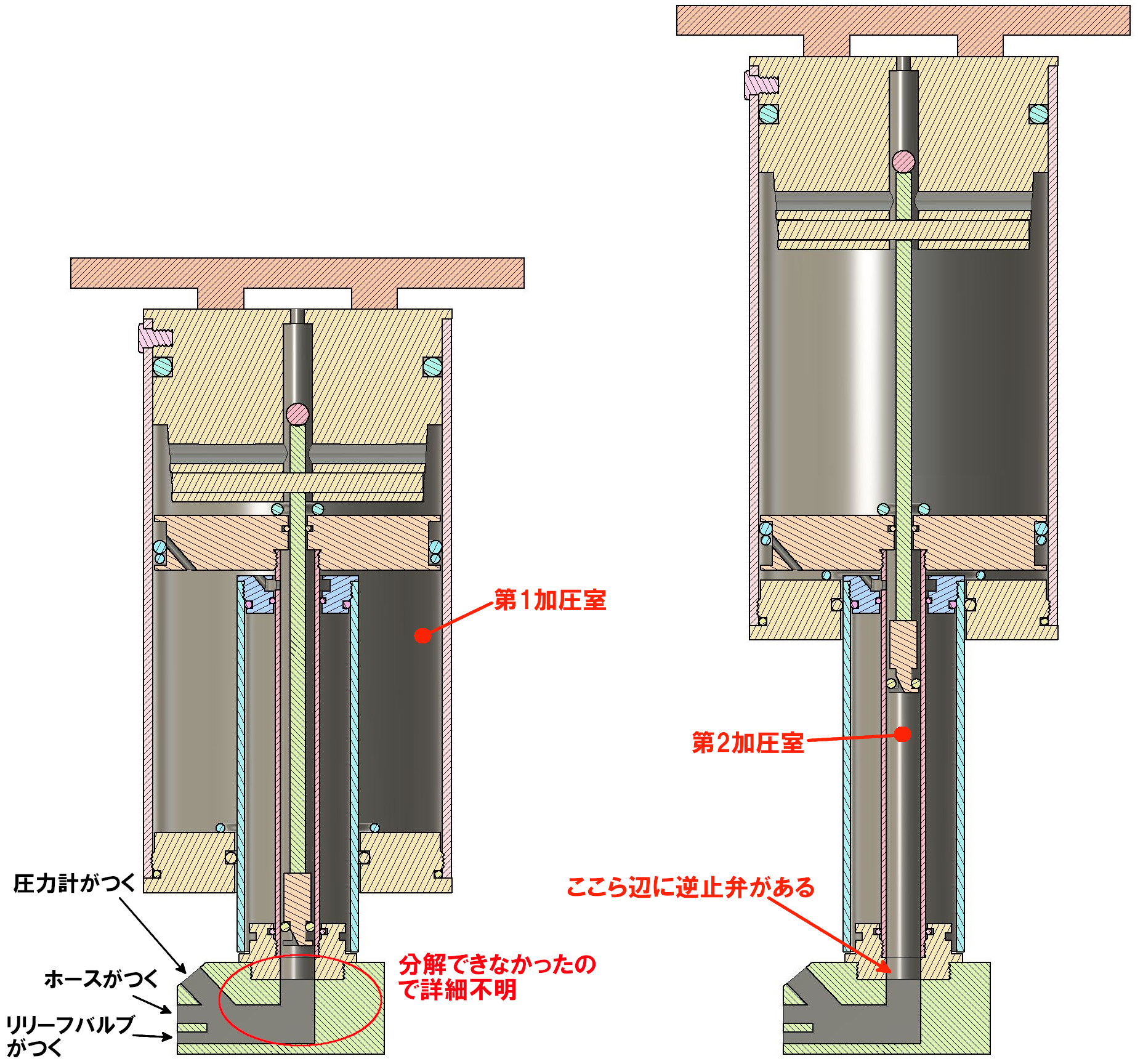

下の図のように、ハンドポンプは第1加圧室と第2加圧室とを持っていて、2段階で圧縮することで通常の空気入れより高圧を生み出しています。

簡単に工程を説明すると、ハンドルを上げる時に第1加圧室とそれに通じた第2加圧室の空気を圧縮し、ハンドルを下げる時に第2加圧室の空気をさらに圧縮している。

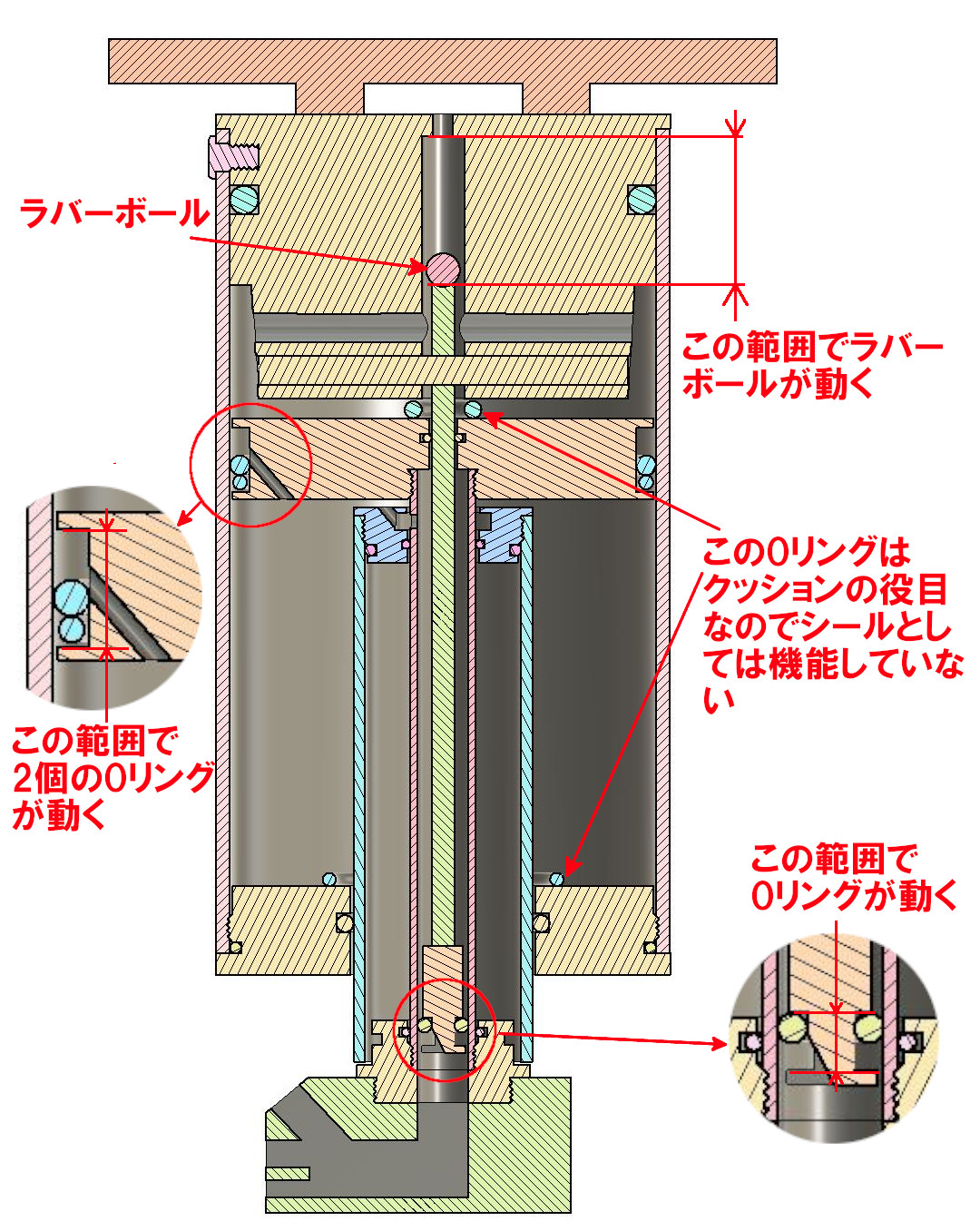

ハンドポンプ内部の可動するOリング、ラバーボール

シールと開放を繰り返す部分のOリング、ラバーボール

- ラバーボール:ポンプ内に取り入れた空気が外に漏れないようにシールをする。

- 2個積み重なったOリング:第1加圧室を圧縮する時にシールをする。

- 棒の先端のOリング:第2加圧室を圧縮する時にシールをする。

シールとしてではなくクッションの役目のOリング

- 下図の2箇所のOリングはクッションの役目、ハンドポンプの上死点下死点で金属同士がぶつかる衝撃を抑えるためと考える。

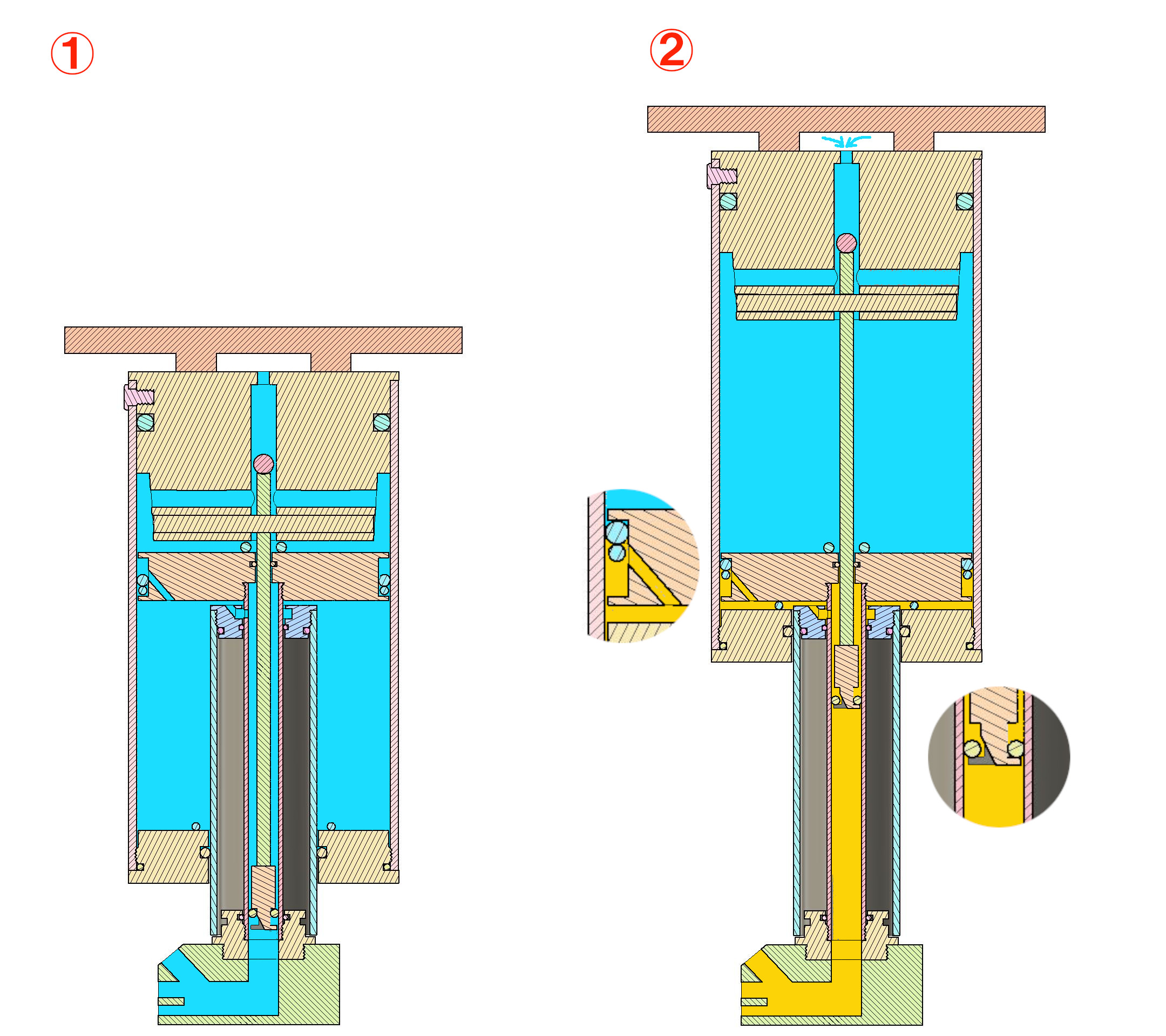

ハンドポンプ圧縮工程の動き

- まずは初期状態、ハンドポンプを使用した後にエアライフルから外した状態です。

水色に塗っている部分は大気圧の空気で、内部は大気圧の空気で満たされている。 - ハンドルを上げた状態、アウターチューブのOリングがせり上がり第1加圧室はシールされ第1加圧室の空気を圧縮する(黄色に塗っている部分)。

同時にハンドル下の穴から空気が入っていく。

棒の先のOリングはずり下がるため、第2加圧室と第1加圧室は同じ圧力になる。

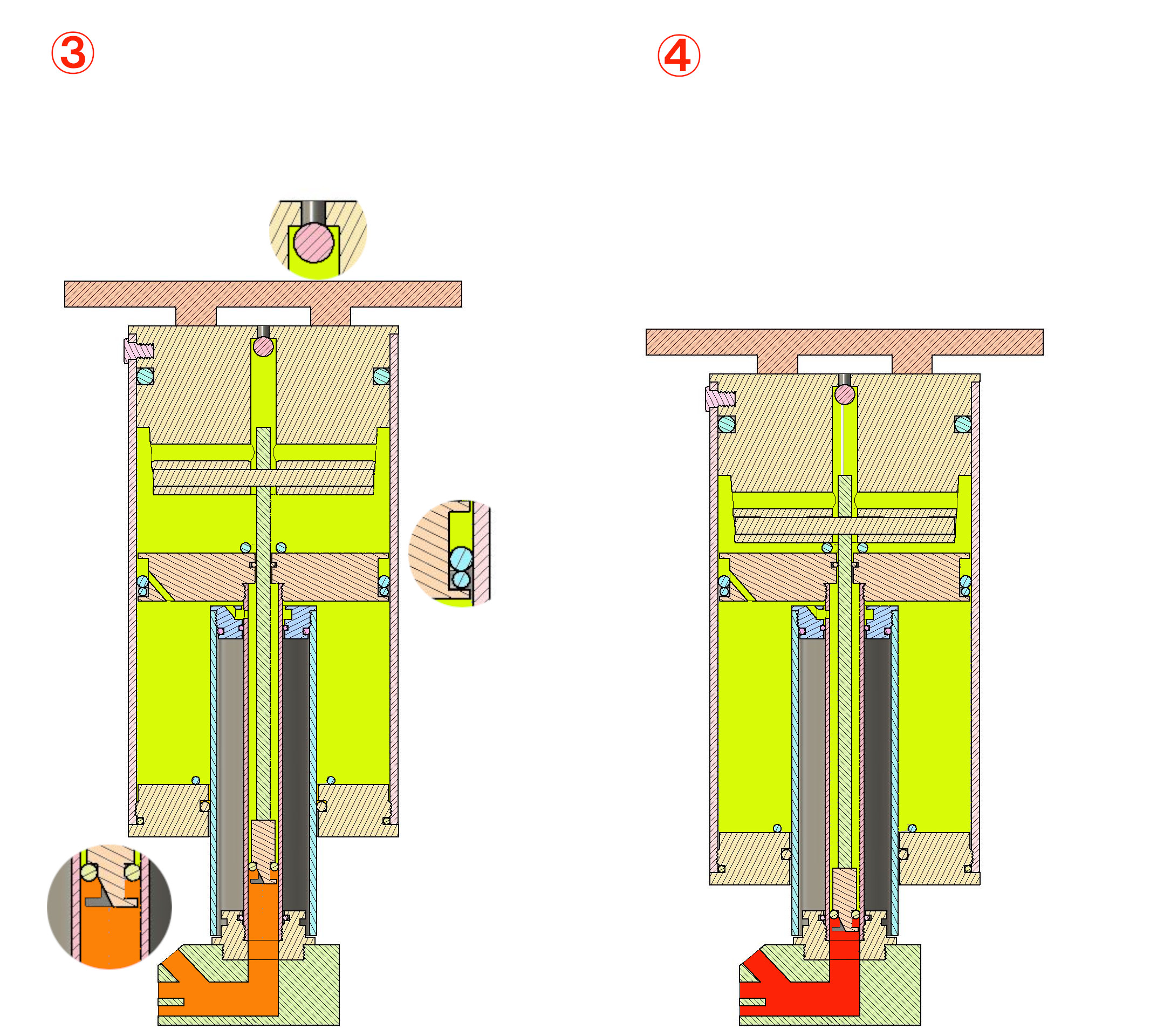

- ハンドルを下げていく途中の状態、棒先端のOリングがせり上がり第2加圧室の空気をさらに圧縮していく(オレンジ色に塗った部分)。

同時に内部の空気が出ていこうする流れでラバーボールが浮き上がり吸気穴をふさぐ、アウターチューブのOリングはずり下がるので第1加圧室は大気圧と同じか少し高いくらい(黄緑色に塗った部分)。 - ハンドルを一番下まで下げた状態、第2加圧室の空気は最高圧まで圧縮されている(赤色に塗った部分)。

- 少しハンドルを上げた状態、棒先端のOリングがずり下がるので第1加圧室と第2加圧室は同じ圧力になるが(黄緑色に塗った部分)、

逆止弁があるのでベース部分の圧力は最大のまま残っている(赤色に塗った部分)。

アウターチューブのOリングがせり上がるので第1加圧室はシールされて圧力は保たれる。

ハンドルを上げるにしたがい、ラバーボール部の圧力は下がるので、ラバーボールは落ちて吸気穴が開放され大気が入っていく。 - ハンドルを上げ切った状態、第1加圧室は圧縮されている。

このあとは③~⑥を繰り返して高圧の空気がエアライフルの供給されていく。

まとめ

ハンドポンプ内部は空気中の湿気がたまってかなり錆びるので、エアタンクの使用が無難。

それでもハンドポンプを使うのなら、定期的にメンテに出すこと。(どうやら内部に湿気取りのガラスビーズがあるらしい)

ハンドポンプのOリングは特殊なサイズが多く、手に入れることが難しいので銃砲店にメンテをしてもらうのが無難。

こんばんは

ハンドポンプを購入しようとネット検索していて、こちらのサイトにたどり着きました。

この記事のハンドポンプのパーツ類はまだ保管されているのでしょうか?

よかったらお返事くださいませ。

こんばんは~

使い道がないので手元には残ってませんよ。